Die Pastellzeichnung

Ein Beitrag von Timea Ihlenfeld

Eine weitere Möglichkeit zum Arbeiten mit der Farbe ist das Pastellzeichnen. Mit Pastellstiften wird eine staubige Schicht auf das raue Papier aufgetragen und mit einem Finger oder Läppchen verwischt. Diese Schichten lassen sich auf dem Papier gut mischen und es ist möglich zarte Farbübergänge und selbst fein gemischte Farbnuancen aufzutragen.

Die Pastellzeichnung reicht in der Kunstgeschichte weit zurück. Michelangelo und Raffael setzten die Kreiden, damals nur erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß und Rot für ihre Entwürfe ein. Später, im 17. und 18. Jahrhundert fand die Pastellkreide vor allem in der Porträtmalerei Verwendung.

Aus meinen Recherchen in der Literatur und den verschiedenen von Rudolf Steiner gehaltenen Vorträgen habe ich nur wenig zur Pastellzeichnung und zum Vorgehen im Unterricht finden können. Rudolf Steiner zeichnete zwar mit dem Material Pastell Skizzen und Studien, jedoch eher um Dinge aus der Malerei oder dem Wasserfarbenmalen zu verdeutlichen.

Rudolf Steiner betonte jedoch an einer Stelle kurz, dass er Pastell als unzureichende Maltechnik empfand, da Malerei nur aus flüssiger Malweise hervorgehen könne. Rudolf Steiner sagte auch, dass das Kind, wie auch der Erwachsene aus dem Tiegel heraus arbeiten soll, also mit der flüssigen Farbe. Denn nur so kann man ein inneres Verhältnis aufbauen zu den Farben und eine Verbindung zu ihnen eingehen.

Ich möchte diese Aussage zur Diskussion stellen und eine Möglichkeit aufzeigen, um die von Rudolf Steiner geforderte Malweise auch mit dem Material Pastell zu erreichen.

Als künstlerische Technik ist das Zeichnen mit Pastell mit dem Stift verbreitet – durch Verwischen wird wie bereits erwähnt ein Farbübergang und eine Weichheit des Strichs geschaffen, der auch völlig aufgelöst werden kann in eine Fläche. Die Kinder arbeiten so von der Linie zur Fläche. Ein weiterer Nachteil wäre, wenn Kinder vom Wesen oder von der Stimmung her den Stift sehr stark aufdrücken, so bleibt die Linie auch nach Verwischen sichtbar. Besonders die jüngeren Kinder bis zur fünften oder sechsten Klasse arbeiten viel ausgehend von der Fläche, die Linie erfährt erst in der Mittel- und besonders in der Oberstufe eine größere Bedeutung. In den jüngeren Klassen wäre ausgehend von dieser Technik das Arbeiten mit Pastell eher nachteilig gegenüber dem Wasserfarbenmalen zu betrachten.

Unter Verwendung eines Siebes und dem darauf zerriebenen Pastellstift, wird das Farbpigment als feiner Farbstaub auf das Papier gebracht. Der Schaffende erlebt den Farbstoff in feinster Form auf seinen Malgrund rieseln. Das Kind würde bei dieser Technik nicht aus dem Strich, sondern aus der Fläche heraus arbeiten. Mit dem Finger oder einem Stück Tuch kann es nun beginnen, diese Farbpigmente in das Papier zu verreiben. Dabei wird der reine Pastellstaub eingerieben, lasierend und in dünnen Schichten auf- oder nebeneinander. Beim Verwischen mit dem Finger erleben die Kinder ein sinnliches haptisches Erlebnis, sie können in den Farbprozess eintauchen. So werden nun Farbfläche um Farbfläche aneinander gesetzt.

Unter Verwendung eines Siebes würde diese Pastelltechnik auch für die Jüngeren sehr passend sein. Sie arbeiten aus der Farbe und aus der Fläche heraus und die können sich stark mit dem Material verbinden (Farbstaub, Fingerwischtechnik).

Anbei ein mögliches Vorgehen zur Einführung der Pastelltechnik.

(Ich beginne damit in der 4. bzw. 5. Klasse.)

Pastellzeichnungen / Farbübungen

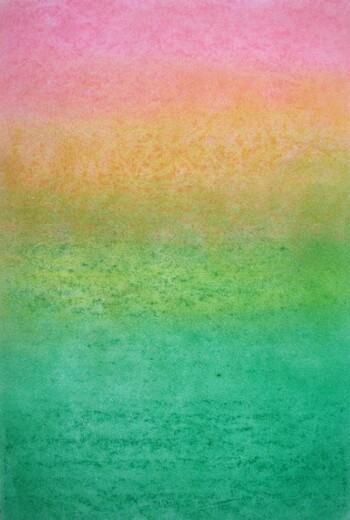

I: A3 Blatt, 2 Farben wählbar, beide Farben treffen sich auf dem Blatt, freies Arbeiten, nur die Farbe wirkt, keine Gegenstände

II : Lichtkreis

3 Farben einer Farbfamile in 3 verschiedenen Farbabstufungen (von hell bis dunkel) werden frei gewählt. Vom inneren Licht bis zur äußeren Dunkelheit werden die Farben durch Mischung ineinander gewischt.

III: Licht Schatten - Farbabstufung 1 Farbe

Es wird eine Farbe ausgewählt, diese wird durch Mischung mit anderen Farbtönen der gleichen Familie von lichthell zu tiefdunkel geführt. Die Richtung in die sich die Farbe ausbreitet ist frei.

IV: Farbübergang 2 Farben

Es werden 2 Farben vom Lehrer vorgegeben: eine unten, eine oben. Durch das Dazunehmen (hier sucht das Kind eine passende Farbe) einer dritten Farbe und durch Mischen wird ein Farbübergang zwischen den beiden geschaffen.

V: Freie Farbübung

Die Wahl der Farben ist frei. Sie wird nur auf maximal 4 beschränkt. Nach und nach erscheinen nun Farbflächen auf dem Papier, die durch Mischen in zarte Übergänge miteinander gelangen.

VI: Farbpalette in blau, weiß

Ein blauer Himmel, als würde man mit dem Rücken liegend die Wolken betrachten. Durch Weglassen/ Aussparren (Technik wird hier bewusst geübt) entstehen weiße Wolken auf dem blauen Himmel.

VII: Farbpalette blau, weiß

Blick aufs Meer, Himmel mit Wolken

Einsetzen von Blautönen, so dass Unterschied von Meer und Himmel sichtbar ist, WH der Wolkentechnik.

Seelenlandschaften / 7. Klasse/ Perspektive (Farbperspektive)

I: Mit der 7. Klasse, wenn ich das Thema Perspektive erarbeite, so beginne ich gern mit dem Thema Farbperspektive.

mit Pastellkreiden und Sieb legen die SchülerInnen Bahn für Bahn Farbstreifen von rechts nach oben verlaufend an (horizontal). Je nach Klasse gebe ich bei einigen die Reihenfolge der Farben vor, anderen zeige ich Beispielbilder und lass` sie selbstständig arbeiten.

Auf dem Papier entstehen nun horizontal verlaufende Farbbänder mit Pastellstaub. Die Kinder beginnen nun diese zu verwischen. Gern sage ich, dass das Bild gut wirkt, wenn die Farben etwas "dreckig" werden.

II: In der nächsten Stunde zeige ich Ihnen Bilder von C.D. Friedrich. Wir besprechen seine Bilder, die Farbsetzung, die räumliche Wirkung und dann die aufgehängten Bilder der SchülerInnen. Wir besprechen wieso einige Bilder räumlicher Wirken, als andere. An dieser Beobachtung erkläre ich das Phänomen der Farbperspektive.

III: Nun erarbeiten wir erneut eine Seelenlandschaft (Dieses Wort ist mein Arbeitstitel, ich verwende ihn nicht vor den Kindern) nun nach den Farbvorgaben nach C.D. Friedrich. So sucht sich jeder Schüler und jede Schülerin ein Bild von ihm aus und baut die vom Künstler verwendeten Farben in eine eigene Landschaft ein. Hier entstehen noch keine gegenständlichen Elemente. Die Farbe soll hier ganz für sich wirken.

Auch diese Bilder werden besprochen. Dann kommt ein Text zum Thema Farbperspektive ins Heft.