Epoche zu „neuen Medien"

Ein Beitrag von Oliver Kern (Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße)

Heinrich Knauth, mein Smartphone und ich (7. Klasse)

In der Schulgemeinschaft hat das Thema elektronische Medien in den letzten Jahren aus verschiedenen allseits bekannten Gründen mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Begleitet von Begriffen wie „Medienkompetenz" und „Medienmündigkeit" wurde ein Prozess begonnen, der bei den beteiligten Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern das Bewusstsein für Chancen und Möglichkeiten, aber auch Gefahren und Risiken im Umgang mit elektronischen Medien fördern und erweitern soll.

Auch in Bezug auf den Lehrplan der Mittelstufe hat dieser Prozess Auswirkungen. Diese sollen hier am Beispiel einer „Medien-Epoche" in der 7. Klasse beschrieben werden. Folgende Situation war unser Ausgangspunkt: Eine Umfrage unter den Schüler:innen der Klasse hatte ergeben, dass Besitz und private Nutzung von Smartphone, Tablet und Rechnern aus unterschiedlichen Gründen in der Klasse sehr heterogen verteilt waren. Auch die Kenntnisse im Umgang mit diesen Geräten waren - auch bei denen, die sie schon intensiv nutzten - eher lücken- bzw. inselhaft vorhanden. Es musste also erst einmal dafür gesorgt werden, dass die Schüler:innen alle Zugriff auf die in der Epoche benötigte Hardware bekamen. Das war dank der über den Digitalpakt angeschafften ausleihbaren Notebooks kein Problem. Dann ging es darum, tatsächlich auch eine gewisse Grundlage an Wissen zu erwerben, die für die Nutzung dieser Art von Medien unerlässlich ist. Außerdem sollte ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass man mit dem Smartphone, Tablet bzw. Rechner ein sehr wirkmächtiges Werkzeug zur Verfügung hat, das einem in vielerlei Hinsicht großen Nutzen bringen kann, mit dem man aber auch sehr großen Schaden anrichten kann.

Um Grundsätzliches ging es im ersten Teil der Epoche. Hilfreich waren dabei z. B. Fragen wie diese:

- „Wer hat das Internet erfunden?"

- „Was genau bedeutet ,googeln?'"

- „Muss man volljährig sein, um einen Mailaccount einzurichten?"

- „Was bedeutet eigentlich Recht am eigenen Bild'?"

- „Wie unterscheide ich News und Pake news?"

- oder „Sagen Influencer stets die Wahrheit?"

Diese und noch viele weitere Fragen zum Thema wurden von den Schülerinnen erforscht, diskutiert und soweit möglich beantwortet.

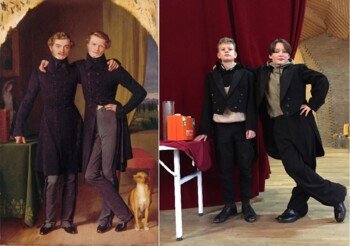

Der zweite Teil der Epoche war eher der praktischen Arbeit gewidmet. Angelehnt an Materialien aus einem Kurs der Kunsthalle Bremen ging es hier darum, zu verstehen, welche Bedeutung das „Selfie", sprich das Selbstbildnis, in der Kunstgeschichte hatte und in welchem Zusammenhang das klassische Selbstbildnis mit den Selfies steht, die heute jederzeit und allerorts so gern gemacht werden. In einem ersten Schritt wurden so z. B. Künstler*innen-Selbstportraits aus der Kunstgeschichte mit selbst gesammelten Requisiten nachinszeniert.

Oben abgebildet ein Beispiel nach dem Doppelportrait der Maler Heinrich Knauth und August Ludwig Schott. Später wurde die Arbeit freier. Das Thema Selbstdarstellung konnte dann in Gruppenarbeit nach selbstausgewählten Themen weiterverfolgt werden. So kamen ganz unterschiedliche Ergebnisse zustande.

Es wurde insgesamt versucht, einige grundsätzliche und altersgemäß passende Aspekte des Themas „neue" Medien auf eine möglichst umfassende, theoretische wie praktische Anteile berücksichtigende Art zu bearbeiten. Inwieweit das auch gelungen ist, lässt sich für jemanden, der involviert war, immer schwer beurteilen. Tatsache ist aber, dass die Schülerinnen mit viel Interesse, Engagement und Spaß bei der Sache waren, und das ist ja schon einmal kein schlechtes Zeichen.